Invenzioni, Libri e miniature, Ultimi articoli 4, Ultimi articoli pubblicati

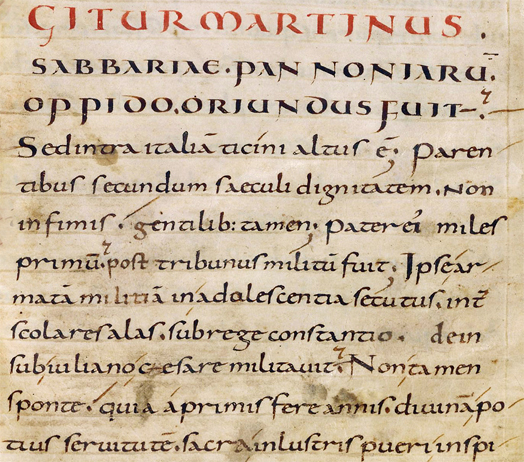

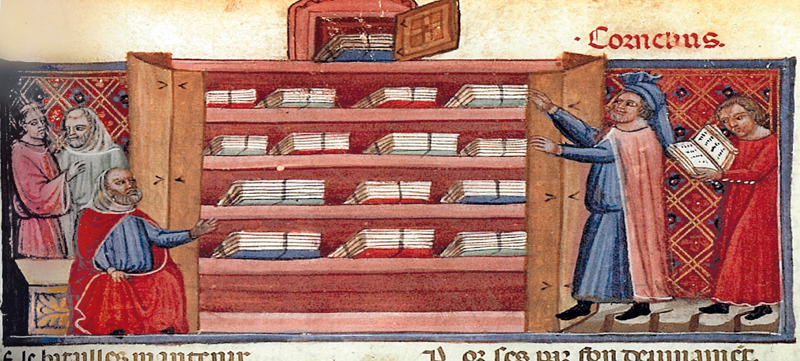

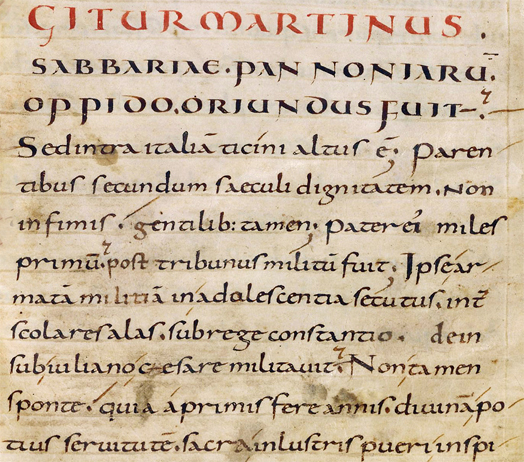

La scrittura, dalla riforma di Carlomagno ai giorni nostri: un viaggio nel percorso fondante della civiltà europea in compagnia del grande paleografo Attilio Bartoli Langeli. Scrittura Carolina Lettere chiare e distinteIl nostro modo di scrivere – di tracciare a mano...

Invenzioni, Vita quotidiana

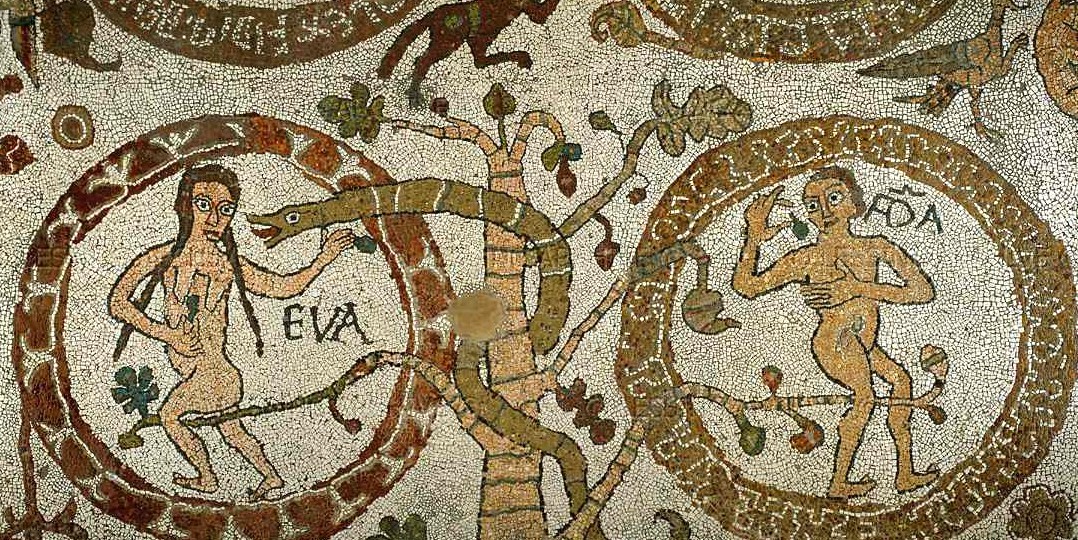

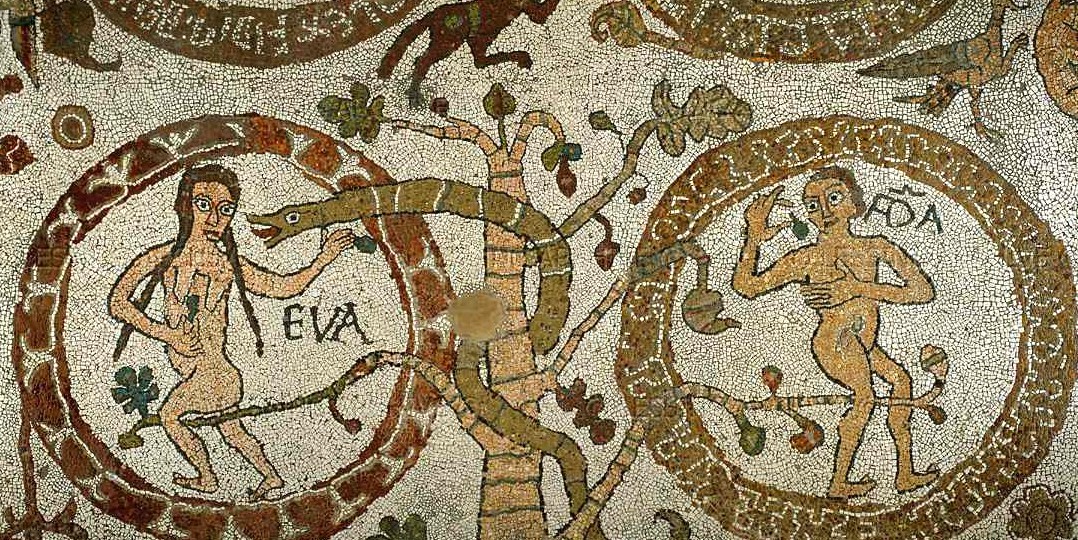

C’è il ladro di pollo e l’esattore delle tasse, il ragazzo fortunato e quello grasso, il feudatario, il piccolo, il bello, il cieco, il sordo e l’astuto, il pennuto, il piemontese e il napoletano, il pastore, il devoto, lo spaccapietra, l’argentiere, il cappellaio, il...