La scrittura, dalla riforma di Carlomagno ai giorni nostri: un viaggio nel percorso fondante della civiltà europea in compagnia del grande paleografo Attilio Bartoli Langeli.

Lettere chiare e distinte

Il nostro modo di scrivere – di tracciare a mano le parole – ha una data di nascita abbastanza precisa: una trentina d’anni prima dell’800 dopo Cristo.

Siamo davanti a un’iniziativa di Carlomagno, attuata per mano dei suoi intellettuali, primo dei quali Alcuino di York.

Costoro – non il gran re: leggere e scrivere non facevano per lui – s’inventarono un alfabeto latino confacente al programma carolingio di unificazione della cultura europea. Così: a b c d eccetera, quasi esattamente nelle forme che io sto vedendo realizzate dal mio computer e che tu, lettore, stai percorrendo con gli occhi. Quell’alfabeto fu l’alfabeto minuscolo di base di tutte le scritture, molte e diverse, che se ne svilupparono nel corso del tempo; ed è tuttora l’alfabeto minuscolo del carattere tipografico romano tondo. Sola differenza importante la s, che aveva la forma diritta ſ e alla quale si preferì, molto tempo dopo, la forma rotonda S, ovviamente per evitare confusioni con la f. Differenze meno vistose riguardano la t, che ha allungato un poco il tratto diritto per incrociare la traversa, e il puntino diacritico sulla i.

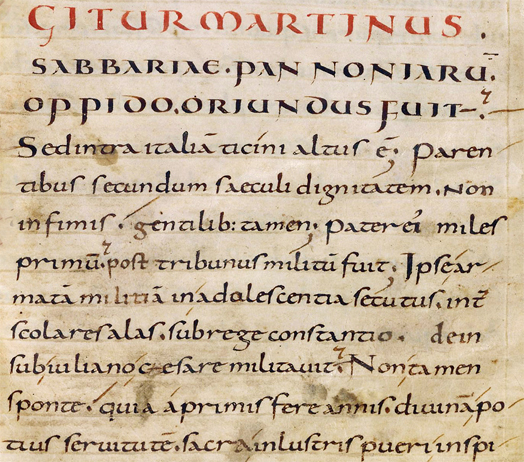

Eccole, quelle lettere, tutte in fila:

(In verità bisognerebbe aggiungere alle lettere dell’alfabeto due altri segni, il nesso per et, simile alla & commerciale, e il nesso per st, con la curva della s che scende a formare la t).

La nuova ‘minuscola’, che nella sua versione testuale è detta ‘carolina’, fa parte di quella che fu una vera e propria politica testuale, che Re Carlo e i suoi dotti intrapresero nell’ambito di un generale programma di rinascita degli studi: «libros catholicos bene emendate», è l’ammonimento che si legge nelle Admonitiones generales sulla disciplina del clero del 789. Con la costituzione della minuscola e l’invenzione della carolina essi si prefissero di sradicare la confusa tradizione scrittoria vigente da tempo nei territori dell’Impero. Dalla corsiva tardo-romana era cresciuta una selva di scritture dette appunto ‘corsive’, generose ma negative rispetto al progetto culturale carolingio, per due motivi: per un verso la loro varietà disordinata, contraria all’esigenza di una unificazione grafica delle terre dell’impero; per l’altri i loro caratteri strutturali, incapaci di esprimere testi puliti e corretti. L’uso di termini come ‘minuscola’ e ‘corsiva’ richiede una precisazione lessicale, perché le due parole hanno un significato assoluto e un significato storico, anzi vari significati storici:

- minuscola è una scrittura il cui alfabeto si dispone all’interno di uno schema quadrilineare, come sono rigati i quaderni delle prime classi elementari; è il contrario di maiuscola, le cui lettere sono tutte comprese in uno schema bilineare. Quanto alle scritture del medioevo centrale (secoli VIII-XI), si designano come minuscole le scritture discendenti dalla riforma grafica carolingia: la carolina in primo luogo, e numerose altre, sia per libri sia per documenti.

- corsiva è, in generale, ogni scrittura manuale veloce, dal lat. currere; l’opposto è una scrittura posata, realizzata disegnando al tratto le forme corrette di ciascuna lettera. Di solito sono corsive le scritture documentarie e pratiche, posate le scritture librarie. Nella tarda età romana fu in uso, negli uffici centrali e periferici dell’Impero, una legatissima grafia realizzata currenti calamo; di qui tutte le scritture altomedievali, dette ‘corsive nuove’. Molto tempo dopo il termine fu ripreso per indicare la scrittura tipografica con carattere inclinato sulla destra, allora detto italico (ancora oggi, in francese italique, in inglese italic), ma nell’uso corrente odierno italiano denominato appunto corsivo.

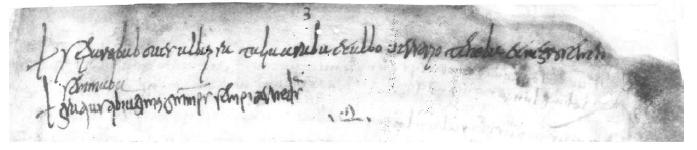

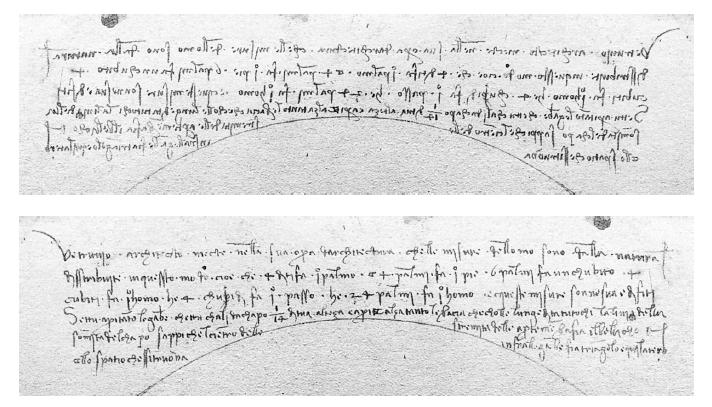

La caratteristica principale delle corsive altomedievali era l’uso dei legamenti sillabici. Molte coppie di lettere non erano realizzate con l’accostamento dei due segni costitutivi, ma questi si connettevano piegandosi vicendevolmente e stravolgendo le rispettive forme. Esempi? Il tracciato del celebre Indovinello veronese, vergato da una mano molto abile e sapiente, nonché quello, anch’esso corsivo e legato, ma più sgraziato, di un’altra mano che si esibisce subito sotto con un Gratias tibi agimus omnipotens sempiterne Deus:

La nuova minuscola s’impiantò prima nei centri scrittori del Palazzo e delle abbazie più vicine a Carlo (Corbie, Tours), poi nei centri scrittori sparsi nei territori dell’impero, Francia Germania Italia centro-settentrionale, e dopo ancora, manu militari, nelle zone annesse dai carolingi. Le corsive ne furono estirpate; ma continuarono, e quanto vigorosamente, nelle aree esterne all’impero. Vitalissima, per esempio, fu la scrittura che gli umanisti battezzarono langobardica e noi, costretti dalla magnifica monografia di Elias Avery Lowe (1914), chiamiamo beneventana. Ad essa, nella sua versione documentaria, si devono i placiti campani del 960 e 963; nella sua ultima e più famosa tipizzazione libraria, quella in uso a Montecassino, il Ritmo cassinese.

Che la carolina, la nuova scrittura del testo elaborata in ambito carolingio, fosse una reazione al modo di scrivere corsivo è dimostrato dal suo requisito principale: il “canone” alfabetico. La carolina è una scrittura per lettere: lettere sempre uguali a se stesse, ciascuna chiaramente distinta da tutte le altre. Jacques Fontaine ha parlato di una scrittura «cartesiana», David Ganz di una «grammatica della leggibilità». Si aggiungano altri elementi di innovazione. Lo scarso o nullo uso di compendi, che fa della carolina una scrittura “a tutte lettere”. L’attento uso dell’interpunzione. L’accuratezza delle distinzioni e partizioni del testo, con l’utilizzo di una gamma di scritture ampia e gerarchizzata, ripresa dalle scritture del passato.

La scrittura per lettere separate era funzionale a una lettura analitica, discorsiva, lenta, lettera dopo lettera, parola dopo parola, eseguita dall’occhio che scorre placidamente riga dopo riga. Fosse effettuata a voce alta, a voce bassa o in silenzio, la lettura carolina, chiamiamola così, era basata sulla sequenza continua dei segni trasformati in suono, come se il lettore capisse ascoltandosi leggere (mentalmente o a voce alta). La carolina portava a perfezione, realizzandola visivamente sulla pagina, la progressione insegnata dalla precettistica classica, dalla littera (il grafema e fonema elementare) al sensus (il significato) alla sententia (l’idea, il concetto).

Scrittura sintetica, lettura sintetica

La carolina come scrittura dei libri durò poco – si fa per dire: un paio di secoli. Restò, anche perché assunto stabilmente nella pratica scolastica, l’alfabeto minuscolo. Esso, nelle diverse regioni e secondo le diverse funzioni, fu sottoposto a svariate tensioni e adattamenti. Per i documenti delle cancellerie si usò una scrittura diritta e allungata, la ‘minuscola diplomatica’, mentre i notai continuarono con la corsiva. Per i libri, i centri scrittorii monastici elaborarono proprie tipizzazioni. Una fu, ad esempio, la minuscola ‘romanesca’, radicata nelle abbazie dell’Italia mediana: quella, per intenderci, della Formula di confessione di Sant’Eutizio. Ma il cambiamento più forte e consapevole fu quello che portò alla littera moderna, ossia alla scrittura ‘al modo parigino’.

È la scrittura dei libri dell’Università di Parigi. Si tratta di un tipo particolare della scrittura che nei manuali si troverà definita come gotica o textualis, e descritta in termini di tecnica di esecuzione e di maniera stilistica. Una grande famiglia di scritture, che ha dominato l’Europa manoscritta per buoni tre secoli.

La caratteristica più appariscente della gotica internazionale è la spezzatura dei tratti e degli archi. Un dato tecnico e stilistico, questo, che la fa apparire singolarmente congruente con la coeva cultura architettonica e artistica: “gotica” la scrittura a mano come “gotiche” l’architettura, la pittura, la scultura, l’epigrafia – d’altronde, la carolina sa un po’ di romanico. Ma la spezzatura è un elemento estrinseco, fra l’altro vanificato dalle molte varianti nazionali e tipologiche della scrittura. Per l’Italia ad esempio si parla di una gotica rotunda, che sarebbe una contraddizione in termini.

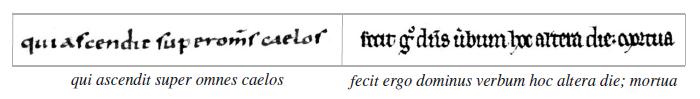

Come sempre, è la finalità, la funzione culturale che condiziona e impone le soluzioni tecniche, grafiche, compositive; non viceversa. Rilevanti, allora, sono altre caratteristiche della gotica internazionale: la sovrapposizione delle curve contrapposte, che lega insieme due lettere altrimenti separate; il sistema dei trattini sul rigo, che realizza in basso (ma anche in alto, nelle grafie più professionali) un continuum spezzettato coincidente con la parola; l’uso della s rotonda in fine di parola e della r rotonda dopo lettera curvilinea; ed altre. Tutte caratteristiche finalizzate, con una coerenza davvero stupefacente, alla perfetta definizione, delimitazione della parola grafica. Il meccanismo consiste nell’incatenamento delle lettere di una parola e, per conseguenza, nella visibile separazione delle parole. Il “canone alfabetico” della carolina si è trasformato in “canone verbale”. La modificazione della carolina in gotica consiste nel passaggio da una scrittura per lettere separate a una scrittura per parole separate. L’unità elementare del discorso scritto non è più la lettera, ma la parola.

Le lettere, più alte che larghe (meno che nei libri italiani), oppure l’uso spinto dei compendi, oppure entrambi, riducono la lunghezza delle parole grafiche: l’illustrazione fa vedere che, nello stesso spazio, a sinistra hai cinque parole che si srotolano indifferenziate, a destra ne hai otto, ben identificate dagli stacchi della catena grafica.

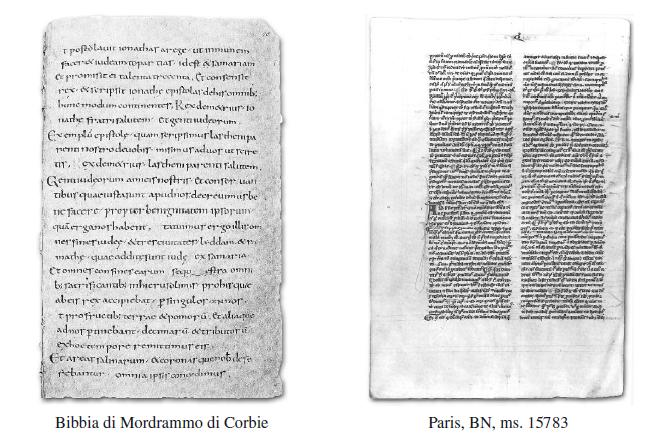

Se questo è vero per tutti i libri tra Due e Quattrocento, conviene – volendo tornare sulle modalità di lettura – riandare alla littera moderna, cioè all’Università parigina e al suo prodotto tipico, il libro scolastico. Si confrontino da lontano le pagine di un libro in carolina originaria e di un libro scolastico parigino:

Avviene come se il testo, già contratto di per sé, fosse sottoposto a una doppia compressione, dal basso e dall’esterno. Alla piena pagina si preferiscono le due colonne, strette fra loro e spinte verso il centro e verso l’alto della pagina. Sono ridotti gli spazi interlineari, mediante l’accorciamento delle aste ascendenti e discendenti. La rigatura impone una gabbia a maglie strette e giustificate. A libro aperto (lo si immagini, il manoscritto parigino, con la pagina di destra speculare a quella riprodotta), hai un blocco di scrittura centrale in tutto-nero, circondato da larghi spazi bianchi. Si noti che, a misurarle, è più ampia (anche se di poco) l’area bianca di quella nera: per dire che tutto si può supporre in una pagina del genere meno che il bisogno di risparmiare carta o pergamena. L’economicità della gotica sta nella riduzione orizzontale della sequenza testuale e nella riduzione verticale degli spazi tra le righe.

Il modo di scrivere “alla moderna” discende da una concezione ben determinata del libro come strumento del lavoro intellettuale. Esso è funzionale alla lettura mentale, quella capace di tradurre immediatamente in pensiero ciò che l’occhio vede. L’occhio legato alla mente, non alla voce, non è costretto a vedere e riconoscere ogni lettera: opera una selezione, sufficiente a riconoscere in un baleno la parola e la frase. Una lettura sintetica, come quella del lettore acculturato di oggi che scorre velocemente le strette colonne di un articolo di giornale; mentre il lettore elementare, chiamiamolo così, opera una lettura analitica, tant’è vero che, se lo fa silenziosamente, muove le labbra.

Il lettore di un libro universitario di allora era grandemente facilitato nella lettura sintetica dalla scrittura stretta e abbreviata, che aumenta – rispetto alla scrittura a tutte lettere – le parole comprese nello spazio visivo. L’occhio, insomma, percorre il testo in un velocissimo zig-zag. La progressione dalla littera al sensus alla sententia si accorcia enormemente. Se poi, ancora, si considera che in molti libri scolastici il testo è fittamente ripartito in blocchi ben evidenziati, ciò consente a chi legge di saltare, andare a destra e a manca, su e giù – nella pagina e nel libro. S’inventa, per esempio, il titolo corrente in alto. Da queste modalità di scrittura, il lettore sapiente è messo perfettamente in grado di padroneggiare, col minimo sforzo, non solo il testo ma anche il libro intero.

Va da sé che queste considerazioni valgono in toto solo per una determinata categoria di testi e solo per una determinata categoria di lettori. Gli innumerevoli libri in gotica scritti in Europa, sia a mano che a stampa (poiché quella scrittura trasmigrò poi in un’ampia parte della produzione tipografica), coprono tutte le specie di contenuto, funzione, qualità. In Italia, per esempio, sono in gotica quei testi delle Origini volgari che sono scritti da amanuensi professionali: come la prima stesura del Cantico delle creature, che sta in un codice fratesco, l’Assisano 338; come due dei tre grandi Canzonieri toscani, il Laurenziano Rediano 9 e il Palatino 418; come molti codici della Commedia di Dante. In gotica, benché semplificata e alleggerita, scrissero i loro testi più formali Petrarca e, sulla sua scia, Boccaccio.

Gli umanisti e il ritorno all’“antico”

Francesco Petrarca: veniamo a lui, faro di tutta l’intelligenza italiana trecentesca. Dall’alto della sua concezione aristocratica della cultura scritta, il nostro poeta nutrì una forte insofferenza per i sistemi di produzione libraria vigenti nell’Europa del suo tempo e per le scritture che la veicolavano. Elogiava piuttosto la maiestas dei codici nella scrittura ‘vetusta’: era la carolina, da lui apprezzata, in codici del X e XI secolo, come castigata et clara. Ma non l’imitò, e nemmeno si allontanò dalla gotica, attenuandone piuttosto gli estremismi; e lavorò soprattutto sulla limpidezza e l’equilibrio della pagina.

La sua lezione fu recepita da molti, e specialmente dai cólti fiorentini e padovani. Fu a Firenze, sotto l’egida di Coluccio Salutati, che si compì il passo ultimo. Proprio intorno all’anno 1400 Poggio Bracciolini, allievo di Coluccio, si pose a imitare la carolina rotonda dei tempi andati, con tutto ciò che ne derivava in termini di separazione delle lettere, di cura ortografica, di rifiuto delle abbreviazioni, di distesa occupazione della pagina. Nacque così la littera antiqua: un’etichetta che non fa minimamente allusione alla scrittura di età classica, ma significa uno scrivere “all’antica” in contrapposizione allo scrivere “alla moderna”. Due termini di cui noi dobbiamo ben intendere il significato: giacché gli umanisti riandarono al medioevo più antico (carolingio o quasi) per attingervi quella precisione di segno e insieme quella flessibilità e distensione che vollero contrapporre alla produzione in serie e alle pagine costipate del medioevo più recente. La dialettica è tutta interna alla civiltà del libro medievale.

L’età propriamente antica, quella romana, giocò invece nel recupero delle maiuscole di tipo epigrafico, le capitali classiche: recupero operato già dallo stesso Bracciolini, alimentato dalla ricerca antiquaria e spalleggiato dal ritorno all’arte e all’architettura classiche. Si formava così un doppio alfabeto, maiuscolo e minuscolo, che congiungeva armonicamente due tradizioni grafiche diverse, quasi avessero la stessa radice. Lo stile lapidario classico influenzò la stessa minuscola “all’antica”, che dopo la metà del secolo acquista in molti centri di produzione in rotondità e regolarità. E quella scrittura poté dirsi, e fu detta, ‘romana’.

Ospitata presso le corti signorili, l’antiqua fu la scrittura testuale dell’Umanesimo, e fu capace di attingere risultati massimi in termini sia estetici che filologici. In questi manoscritti magnifici si aveva una terza modalità di lettura rispetto alle due fin qui descritte: se poi era davvero lettura, poiché si tratta piuttosto del godimento del libro in sé, il cui possesso conferiva da solo, a quei mecenati, dignità culturale e prestigio sociale.

Da espressione raffinata e alta di un’élite intellettuale e insieme dell’aristocrazia del potere e del denaro, l’antiqua divenne patrimonio comune con la stampa a caratteri mobili, quando – e fu verso il finire del Quattrocento – l’arte tipografica l’adottò per i suoi prodotti migliori. Il cerchio può dirsi concluso quando essa fece propria anche la variante corsiva dell’antiqua, la cosiddetta italica. Il che avvenne per iniziativa di Aldo Manuzio, che commissionò all’incisore Francesco Griffo da Bologna nel 1499 il conio dei nuovi caratteri e li lanciò sul mercato nel 1501 con la sua fortunatissima collana dei classici italiani in formato tascabile. Ecco così i due caratteri tipografici tuttora in uso, il ‘romano tondo’ e il ‘corsivo’ ovvero ‘italico’.

Scrivere il volgare

Detta così, la storia della scrittura del testo, perché di questa finora si è parlato, è assai semplice. Tre invenzioni: la carolina dei «libri catholici» patrocinati da Re Carlo e dal suo entourage; la gotica, espressione della modernità in termini per un verso stilistici, per l’altro intellettuali; l’antiqua, un ritorno all’indietro. Le cose stanno in maniera meno semplice. Anzitutto, sono diversi i quadri geografici e i connotati storici. La carolina è un’operazione politica, applicata alla realtà, tutta altomedievale, dei centri scrittori monastici ed ecclesiastici dell’Impero. La gotica agisce nell’età dell’esplosione quantitativa e qualitativa della cultura manoscritta europea. L’antiqua nasce come creazione e bandiera di un circolo esclusivo, quello degli umanisti italiani. Poi, si tratta di scritture “del testo”, cioè prodotte e usate in ambiti ben determinati. Qui s’innesta un ulteriore elemento di differenza. La carolina è sola: è, dove e fin quando fu usata, la scrittura esclusiva di ogni e qualsiasi testo. La gotica, benché generalizzata, e l’antiqua, di per sé elitaria, fanno parte di un panorama plurale, fatto di tante scritture e di tanti libri. Ciò vale per il Trecento e ancor più per il Quattrocento; e vale in particolare per l’Italia, la terra più acculturata d’Europa.

In Italia l’espansione della cultura scritta si ebbe con l’accesso del volgare allo stato di scrittura. Possiamo datarlo convenzionalmente all’inizio del XIII secolo, nonostante le sparse sperimentazioni precedenti. Si trattò dell’utilizzo dell’alfabeto latino, che fino ad allora serviva pressoché esclusivamente la lingua latina, per realizzare la scrittura in altra lingua: la lingua parlata, quale che fosse. Il travaso non fu senza difficoltà, anche perché la scrittura del volgare non poteva utilizzare, se non in minima parte, le risorse della littera moderna. Assistiamo così a due fenomeni. Il primo: il ricco sistema abbreviativo latino non poteva che ridursi a pochissimo, solo i segni per la nasale e il segno di p(er). Il secondo: la scrittura per parole separate cambiava di valore. Nella scrittura del latino, la parola grafica coincideva con la parola grammaticale (e proprio grammatica era detto il latino che s’imparava a scuola); nella scrittura del volgare – ben di là da venire la normazione grammaticale e ortografica dell’italiano – la parola grafica coincideva invece con l’unità di emissione fonica, come veniva intesa e realizzata dal parlante-scrivente. Per fare il solito esempio sommo, fra i 366 componimenti del Canzoniere del Petrarca sette iniziano con L’aura (l’incipit più frequente dopo l’imbattibile Amor, con 17 occorrenze): «L’aura gentil», «L’aura serena», «L’aura mia sacra»… Ma nell’autografo, in mancanza dell’apostrofo, sta scritto Laura. Il razionale apostrofo ha eliminato quella sapientissima ambiguità.

Non essendo possibile dilungarsi, ciò che qui interessa rilevare è che l’Italia duecentesca, l’Italia delle città, si caratterizzava nel quadro europeo per la larga presenza di un “ceto culturale intermedio”, quello degli alfabetizzati ma illitterati: delle persone cioè, attive soprattutto nelle arti e nei mestieri, potenzialmente capaci di leggere e scrivere ma ignoranti del latino, e perciò in precedenza escluse dal circuito della scrittura e della lettura. Ora, invece, il volgare scritto liberava quelle energie latenti, che poco a poco presero fiducia, producendo però alla lunga anche una situazione di nuovo caos scrittorio, di anarchia grafica.

Nel Trecento lo stato delle cose è ancora sotto controllo, almeno al livello della produzione letteraria. A parte gli scriventi improvvisati, lo scrivere volgare è saldamente nella mani dei cólti, bilingui, avvezzi al rapporto col libro. Nella trasmissione dei testi della nascente letteratura italiana, si è detto sopra, la gotica fece la sua parte; ma una parte forse maggiore l’ebbe la scrittura dei notai. In quel secolo essa si stabilizzò nelle forme di una scrittura alta, elegante, agile: la si denomina ‘minuscola cancelleresca’, anche se sarebbe meglio chiamarla notarile. Questa scrittura, i notai naturalmente la usavano per scrivere documenti: ma molti di loro la utilizzarono per scrivere testi in volgare. (Per designare queste scritture, che passano dall’ambito di scrittura loro proprio all’ambito librario, i paleografi parlano di “bastarde”, e la metafora è alquanto sgradevole). A notai – senza dire della loro vistosa presenza nel pantheon degli autori delle Origini, dalla Scuola siciliana allo Stil nuovo, e nel novero dei grandi volgarizzatori – si deve la maggioranza dei codici volgari dell’Italia trecentesca. Così per l’antica vulgata della Commedia, basti ricordare i “Danti del Cento” e il nome del notaio Francesco di ser Nardo da Barberino; così per il testo volgare più lungo che ci sia, il monumentale Costituto senese del 1309-1310, opera del notaio Raniero di Ghezzo Gangalandi; e si potrebbe continuare all’infinito. In notarile, probabilmente, scriveva Dante. Alla notarile fu educato dal suo maestro, il notaio Convenevole da Prato, il Petrarca, figlio di notaio; che seguitò a usarla per le sue lettere e per le minute delle sue rime, il famoso “codice degli abbozzi”. Alla notarile non era insensibile il Boccaccio, che pure aveva alle spalle un’educazione grafica mercantile.

Già, i mercanti. L’altra categoria italiana che scrisse molto. Anch’essi ebbero una loro scrittura specifica, la merchatantesca di allora, la ‘mercantesca’ dei manuali di paleografia. Una scrittura rotonda e fluida, legatissima, che può dirsi formata in Toscana alla metà del Trecento e resiste per due secoli in separata autonomia dalle grafie dell’alta cultura. Una scrittura di ceto, solo italiana. Mentre le altre scritture (la gotica, la cancelleresca, la umanistica) sono bilingui, essendo bilingui coloro che le usano, la mercantesca realizza esclusivamente testi volgari, è una scrittura vernacolare. In mercantesca – una mercantesca abile ma retroversa, da mancino – scrive per esempio l’«omo sanza lettere» Leonardo.

foto originale e foto speculare

Gli illitterati di cultura grafica mercantesca non si fecero pregare, e scrissero molti libri in volgare, o con testi propri oppure, e più, trascrivendo testi altrui. Il Quattrocento ne è pieno. Molti di questi copisti lo sono per passione, oggi si direbbero dilettanti allo sbaraglio; ma si contano molti copisti di mestiere, che facevano libri a prezzo.

Tra gli autori preferiti era Boccaccio, al quale veniva così riconosciuta ex post la sua origine cetuale, nonostante i suoi tentativi in contrario; ma anche altri novellieri, trattatelli cristiani, manuali professionali.

Tutti libri di carta: un altro elemento identitario. Anche il dato materiale, infatti, non va sottovalutato. Il mondo scritto degli illitterati, compresi mercanti e artigiani – registri contabili, lettere commerciali, libri da leggere –, è esclusivamente cartaceo. Leonardo, per dire, scrisse sempre e solo su carta. L’altro mondo è quello dei litterati: bilingui, si è detto, e anfibi anche quanto al supporto. I notai scrivono le loro minute su carta (sono i cosiddetti protocolli), ma se devono scrivere un documento o un registro comunale o, infine, un libro da leggere utilizzano la pergamena. Petrarca? Il “codice degli abbozzi” è cartaceo, l’“originale” del Canzoniere è membranaceo. E anche per le sue lettere lui preferiva la pergamena, unica materia degna di quel latino ciceroniano. L’unica lettera autografa superstite di Boccaccio, scritta in età matura (1366), è in volgare e su carta.

Sotto il profilo grafico, se nel Trecento la situazione italiana era sì articolata ma anche organizzata, con il Quattrocento il panorama s’ingarbuglia. Tuttora ben riconoscibili sono i tre tipi della gotica, dell’antiqua e della mercantesca. I notai invece perdono la loro scrittura di status trecentesca e si rivolgono alle più svariate e informi grafie; negli uffici e nelle cancellerie invalgono le scritture di matrice umanistica. La massa della produzione libraria gravita verso la gotica: ma si tratta per l’appunto di una generica propensione, di un’aria di famiglia; ai libri in gotica “formata” si contrappone un coacervo di mani individuali del tutto ingovernabile. La paleografia, qui, perde la bussola. Per chi fa cataloghi di manoscritti quattrocenteschi, la parola d’ordine è di non descrivere, né tanto meno battezzare, la scrittura.

Dalla penna al torchio al computer allo smartphone

Non si tratta solo dei limiti della scienza paleografica. Dalla metà del Quattrocento, e più ancora col nuovo secolo, la scrittura a mano perde il suo principale riferimento: il testo, il libro non si scrive più, si stampa. Con ciò perde molto senso fare storia della scrittura a mano, intesa come insieme strutturato organicamente alle condizioni generali di cultura. Con le scritture dell’età moderna non si può fare paleografia nel senso tipologico e formale. Mentre i notai vanno per conto loro, mantiene una qualche organicità soltanto la scrittura delle cancellerie e degli uffici, solidamente attestata nelle forme della ‘lettera cancelleresca’: a questa erano soprattutto dedicati i trattati di scrittura o, se si vuole, di calligrafia, che, in apparente contraddizione con quanto si va dicendo, ebbero una grande diffusione nel Cinquecento. Ma nella piena età moderna anche quella si smarrisce, a vedere i guazzabugli illeggibili di certi registri burocratici (mentre altri, beninteso, attingono livelli di piena dignità). Delle grafie poi degli scriventi comuni, semplicemente alfabetizzati, non mette conto parlare: quanto all’Italia, perché altrove le cose andarono in modo diverso. I modelli comuni appresi a scuola, quando siano tali, sono lasciati al loro destino: chi scrive poco li imiterà faticosamente per tutta la vita, chi scrive molto li stravolgerà nella sua personale grafia. Un qualche disciplinamento si ebbe soltanto tra fine Settecento e inizio Novecento, con quella scrittura fortemente inclinata e smagrita tipica, ad esempio, dell’epistolografia femminile, ripresa dalla corsiva inglese.

Sta di fatto che dal Cinquecento in poi la storia della scrittura a mano è fatta di tante progressive riduzioni del suo ambito d’uso. Adottiamo le formule coniate allora per descrivere la nascita della stampa a caratteri mobili: l’ars manualiter scribendi è poco a poco sostituita da tante forme di ars artificialiter scribendi. Prima di intraprendere questa scorribanda conclusiva, vale la pena ricordare che anche la scrittura a mano è un’attività in qualche modo tecnologica, perché le tre dita nulla potrebbero fare senza la penna, l’inchiostro, la carta. E anche la penna, che a sua volta aveva soppiantato il calamo, scomparve tra Otto e Novecento, sostituita prima dal pennino metallico, prodotto a Birmingham a partire dal 1830 e in uso da noi fino a sessant’anni fa; poi dalla penna stilografica, che otteneva il miracolo di eliminare il calamaio, il più disagevole dei tre strumenti; poi dalla penna biro (dal nome dell’inventore, Lászlo Biro, ungherese emigrato in Argentina), ossia la penna a sfera metallica rotante. Né si dimentichino, ultimi depositari dell’arte calligrafica, l’aristocratica stilografica a sfera e il democratico pennarello.

Ma torniamo alle “rivoluzioni inavvertite”, come fu definita da Elizabeth Eisenstein nel 1979 l’invenzione gutenberghiana.

Prima rivoluzione, dunque, la stampa a caratteri mobili. Che a sua volta ha una sua storia molto ricca, se è vero che il piombo è oggi cosa dimenticata. Essa, ricordiamolo, fu introdotta in Italia tre lustri dopo Gutenberg, nel 1465, ad opera di Conrad Sweynheym e Arnold Pannartz. Inutile spender parole su questa innovazione, se non per dire che la storiografia più avvertita mette in guardia dai trionfali ottimismi: la stampa portò sì una formidabile espansione della cultura scritta e della lettura, ma fu anche un forte fattore di disciplinamento e di selezione.

Poi la dattilografia, la scrittura meccanica individuale. L’invenzione della macchina da scrivere si deve a livello industriale a Eliphalet Remington, un fabbricante d’armi, nel 1873; a lungo prerogativa degli uffici pubblici, delle segreterie, degli studi professionali, essa inondava (si fa per dire) l’Italia alfabetizzata con la Olivetti Lettera 22, inventata da Marcello Nizzoli nel 1950. La portatile olivettiana significò per la scrittura quello che fu la Seicento nell’Italia del boom.

Poi i computer, che hanno eliminato dalla scrittura ogni elemento di materialità e minacciano di far scomparire anche il libro, dividendo il pubblico dei lettori tra la nostalgia, la maggioranza, e l’entusiasmo, una minoranza per ora. Accontentiamoci di annotare due altre scomparse. Una è già avvenuta, ed è la scomparsa della minuta d’autore; la seconda è annunciata, ed è la scomparsa della lettera, che prima o poi sarà azzerata dalla posta elettronica e dai messaggini.

Proprio i messaggini sono l’ultima rivoluzione: questa avvertita anzi avvertitissima, il più delle volte con fastidio. Ma almeno si dovrà appuntare che essi segnano la grande riscoperta dello scrivere, fuori della scuola, da parte dei giovani. Né dispiace rilevare le innovazioni che la scrittura digitale ha introdotto. Per esempio la reimmissione come lettera dell’alfabeto comune del k, un po’ come avvenne alle origini del nostro volgare. Per esempio, abbreviazioni e compendi e contrazioni, tali da far definire questo scrivere una brachigrafia sui generis.

Resisterà la firma, poiché non ce la toglierà mai la firma elettronica; resisteranno, invincibili, le scritte sui muri; resisteranno le scritture libere, quelle private e segrete, e le scritture obbligate, come i compiti a scuola. E, chi lo sa, qualcuna tra queste scritture potrà ancora darci l’emozione delle più antiche attestazioni volgari, dei dolenti biglietti delle donne fiorentine del Quattrocento, o delle lettere dei nostri emigrati e dei soldati della Grande Guerra.

Attilio Bartoli Langeli

Dal periodico dell’Accademia della Crusca La Crusca per voi, (49, dicembre 2014)