Una caccia al toro di una miniatura del Bestiario di Ashmole (1200–1225 ca.) Oxford, Bodleian library.

Chiudere la questione, risolvere definitivamente il problema. Per farla breve, “tagliare la testa al toro”.

Il curioso modo di dire identifica una soluzione drastica, alla quale ricorriamo per liberarci del fastidio una volta per tutte. E viene dal Medioevo.

La storia da cui scaturisce il detto si ambienta in quel di Venezia nella seconda metà del XII secolo. Nel 1162 Ulrico di Treven (m. 1181), patriarca di Aquileia, decise per un colpo di mano sulla città di Grado, che il doge veneziano Enrico Dandolo (ca. 1107-1205) governava per la Serenissima.

Ulrico, esponente di una nobile famiglia bavarese, aveva ottenuto l’investitura solo un anno prima grazie a Federico Barbarossa, che in cambio pretese da lui l’appoggio all’antipapa Vittore IV. Il patriarca tedesco era quindi sensibile alle esigenze del Sacro Romano Impero e il suo interesse per la città di Grado era dovuto alle fiorenti saline che, insieme a quelle di Chioggia, Pirano e Ravenna, costituivano una fonte di reddito primaria per l’economia della Repubblica di Venezia e un valido antagonista al commercio del sale dello Stato Pontificio, che con le produzioni di Comacchio e Cervia riforniva tutto l’entroterra padano attraverso il corso del Po.

Federico Barbarossa si sottomette all’autorità di Alessandro III (Palazzo Pubblico di Siena). Il pontefice si dimostrò un valido alleato della Repubblica di Venezia nei conflitti con Federico Barbarossa e Ulrico di Treven fu liberato grazie all’intercessione del pontefice.

L’attacco del vescovo di Aquileia costrinse alla fuga Enrico Dandolo, che riparò a Venezia sotto la protezione del doge Vitale II Michiel. Ma la Serenissima non poteva permettersi di perdere Grado e le sue saline. La potente flotta veneziana sferrò un contrattacco fulmineo e prese prigionieri Ulrico di Treven insieme a dodici chierici e a dodici feudatari, suoi alleati nella presa della città lagunare.

Per affrancare il patriarca, Venezia impose condizioni molto particolari. Un monito che avrebbe ricordato nei secoli l’umiliazione che aspettava chi avesse tentato una azione contro la Repubblica: ogni anno, nel giorno di Giovedì Grasso, il doge di Aquileia avrebbe consegnato ai veneziani dodici pani, dodici porci e un toro, da distribuire ai cittadini nel corso di uno spettacolo pubblico. E Ulrico, pur di riavere la sua libertà, accettò.

I dodici pani, che rappresentavano i feudatari alleati di Ulrico, venivano distribuiti al popolo, mentre la carne dei dodici porci (i dodici chierici) era per i senatori della Repubblica. La fine più macabra spettava al toro (il patriarca di Aquileia), che veniva decapitato durante una cerimonia altamente simbolica allestita in Piazza San Marco. Una vera festa popolare per uno dei giorni più importanti del Carnevale, il cui svolgimento è ben descritto da Giustina Renier Michiel in “Origine delle feste veneziane” (Milano, 1829):

“Che che sia di ciò, la festa fu decretata; se ne prescrisse la celebrazione ed il metodo, e ciascun anno si rinnovò con solennità, con entusiasmo, con allegria generale. Eccone l’ordine stabilito. Ricevuti dal Patriarca gli effetti stipulati, si custodivano gelosamente nel Palazzo Ducale. Il giorno innanzi la gran festa, erigevansi nella sala, detta del Piovego, alcuni castelli di tavola, rappresentanti le fortezze dei signori Friulani. Ivi pure, raccoglievasi il Magistrato del Proprio, che in forma legale pronunciava sentenze di morte contro il toro ed i porci. Il corpo de’ Fabbri essendosi altamente segnalato nella vittoria contro Ulrico, come quello de’ Casseleri nella liberazione delle Venete Spose involate dai Triestini in Olivolo, meritò il privilegio di tagliar la testa al toro. E per ciò la mattina del Giovedì Grasso, armati tutti di lance, di scimitarre ignude e di lunghissime apposite spade, si recavano al Palazzo Ducale con alla testa il loro gonfalone, e preceduti da scelta banda militare. Ad essi consegnavasi il toro ed i porci, che venivano condotti con molto apparato sulla piazza di san Marco. Queste vittime passavano in mezzo alla moltitudine, avida di vederle atterrate. Il popolo coll’occhio scintillante e pieno il cuore della propria gloria, usciva in trasporti di gioja, ch’erano quasi altrettanti pegni di nuove vittorie. Stava esso attendendo con impazienza il segnale, e parevagli rivedere il giorno del suo trionfo, e vi applaudiva con altissime grida a punizione e vergogna de’ i suoi nemici. La grande esecuzione, o diremo piuttosto il simbolico sacrificio, che si faceva alla presenza del Doge e della Signoria, era sempre accompagnato da non interrotti battimenti di mano, e a fischi ed urli di scherno contro i vinti.”

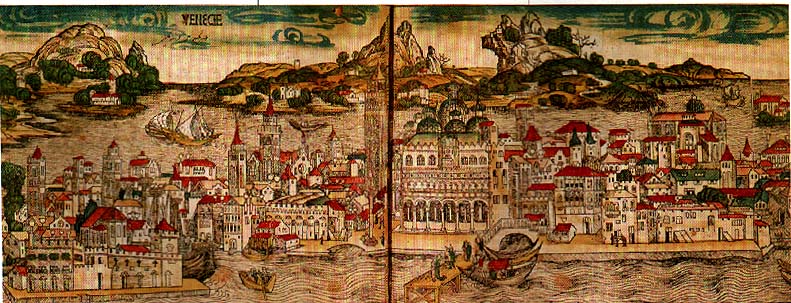

Una rappresentazione della Venezia del XII secolo. Nei primi anni del dogado di Vitale II Michiel, la Serenissima si schierò contro Federico Barbarossa a fianco della Lega Lombarda.

Il patriarcato di Aquileia ottemperò all’umiliante accordo per molti secoli. E “tagliare la testa al toro” restò per altrettanto tempo una delle maggiori feste del Carnevale veneziano, anche se pian piano l’evento perse i suoi caratteri più cruenti.

Ancora nel XVI secolo, nonostante fosse stata abolita l’uccisione dei 12 porci, si conservava la consuetudine di tagliare la testa al toro. Al tempo del doge Andrea Gritti, il 7 marzo 1520, il potente Consiglio di Dieci decretò, perché “non è decoro de la Signoria nostra” di non portare più i maiali “all’Ufficio del Proprio” (Archivio di Stato di Venezia, Consiglio di Dieci, Misti, registro anno 1521, c. 124). Ma restava confermata la dispensa delle loro carni, dei pani e la decapitazione del toro. Dal 1550 infatti, i documenti non menzionano più i maiali ma il “sacrificio del toro”, la cui organizzazione era affidata agli Ufficiali alle Rason Vecchie, continuò a essere praticato anche dopo la caduta della Serenissima (maggio 1797). L’ultima “caccia al toro” di Venezia, che ordinariamente si teneva nei campi maggiori, fu quella di Campo S. Stefano del 22 febbraio 1802. Ma nelle campagne circostanti, come a Muggia, l’usanza fu conservata fino alla metà dell’Ottocento.

Oggi, se l’emblema di Venezia resta comunque il leone alato, raffigurazione simbolica dell’evangelista San Marco, il toro è uno dei simulacri del suo celebre carnevale. E “tagliare la testa al toro” rimane un augurio per chiudere in modo definitivo, insieme al carnevale, qualsiasi questione in sospeso.

Daniela Querci