Nel 1872 Otto von Bismarck in un celebre discorso di fronte al Reichstag dell’Impero tedesco da poco proclamato affermò che non avrebbe chiesto perdono per aver ritirato la propria rappresentanza diplomatica in Vaticano:

Noi non andremo a Canossa né con il corpo né con lo spirito.

La politica del Kulturkampf avrebbe confermato questa impostazione rigidamente avversa al cattolicesimo e l’espressione “andare a Canossa” sarebbe diventata di uso corrente per indicare l’atto di pentirsi e di chiedere umilmente perdono, ammettendo i propri errori.

Oggi sarebbe guardato con sorpresa il politico che alludesse a una misteriosa gita avente per meta una località nota forse solo agli utenti più assidui dell’autostrada del Sole per l’uscita denominata appunto Campegine-Terre di Canossa.

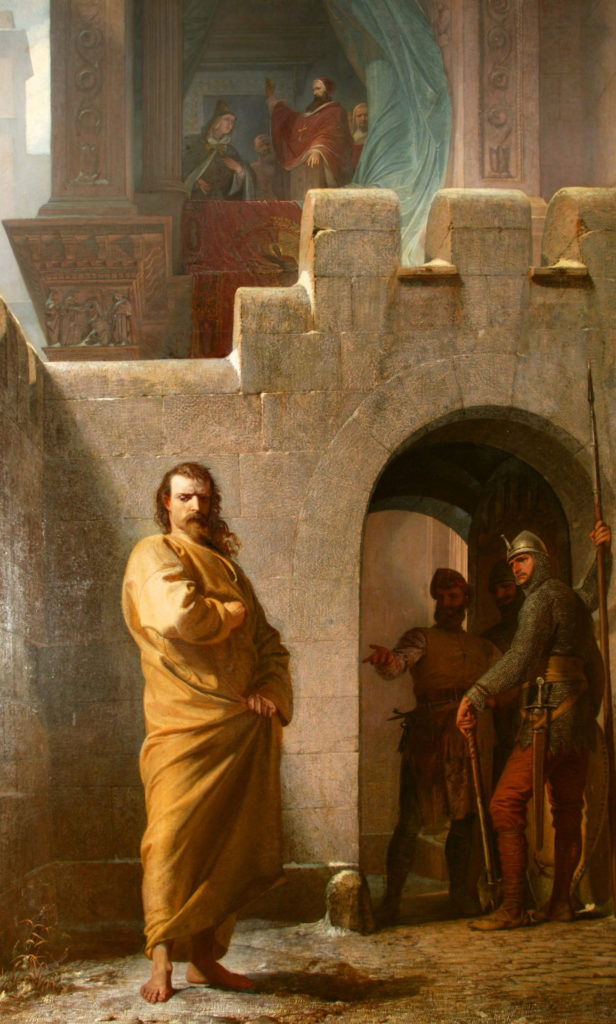

Segno dei tempi mutati e dello scarso radicamento della cultura storica nel sentire comune, ma tra Otto e Novecento non meritava nessuna spiegazione l’allusione all’umiliazione inflitta dal papa Gregorio VII all’imperatore Enrico IV, lasciato a vagare per tre giorni in mezzo alla neve, in veste di penitente, vicino al castello di Canossa nell’inverno del 1077, con la speranza di ottenere il perdono del pontefice.

L’episodio di Canossa costituisce uno di quegli eventi-cesura che, come per esempio la presa della Bastiglia, scandiscono e sintetizzano il significato di ogni rivoluzione che si rispetti. Non una battaglia o uno scontro violento, ma in questo caso una mise en scène dalla fortissima valenza rituale e simbolica, causa e sintomo di quello che, in un testo di qualche anno fa, Stefan Weinfurter definiva “die Entzauberungder Welt”, il disincanto del mondo, di fronte a un potere politico umiliato e desacralizzato.

Sotto le mentite spoglie di una riforma, il papato stava realizzando una rivoluzione, che come tale fu concepita anche da molti contemporanei e che contribuì nell’immediato alla crisi irreversibile dell’Impero, gettando le basi nel lungo periodo della specificità occidentale.

Si trattò di una rivoluzione vera e propria o siamo di fronte a una forzatura storiografica, all’ennesimo uso analogico o metaforico di un’espressione a effetto?

In altre parole e più in generale: è possibile trovare nel Medioevo delle rivoluzioni? In esse la modernità ha trovato le tappe fondamentali della sua costruzione. Possiamo anzi dire che la rivoluzione in quanto tale sia stata considerata come una sorta di principio di individuazione della modernità, che si definisce spesso in contrapposizione con un Medioevo sostanzialmente statico e incapace di vere rivoluzioni.

È ancora accettabile questa visione fortemente ideologica oppure, proprio abbattendo questa barriera artificiale, possiamo interpretare la stessa modernità come la continuazione di molte esperienze fondamentali dell’Occidente medievale?

Secondo Paolo Prodi, che non nutriva alcun dubbio sulla natura rivoluzionaria della cosiddetta riforma del secolo XI, altrimenti detta lotta per le investiture, il tratto saliente della storia dell’Europa andava cercato nella “rivoluzione permanente”, proprio perché l’ordine politico nato con le rivoluzioni americana e francese si configurava nella sua riflessione a larghe spanne cronologiche come il risultato di un processo avviatosi molto prima della nascita delle costituzioni moderne, quando appunto nel secolo XI venne elaborata la divisione dei poteri fondata sulla desacralizzazione del potere sovrano e sulla “sostituzione della sacralità con il patto politico come legittimazione del potere”.

Tale dualismo fra il potere politico e il potere sacro “produsse un continuo movimento dialettico: da una parte la politica secolare, dall’altra la Chiesa; da una parte l’imperatore, i sovrani, le città, dall’altra il sistema dei sacramenti (in particolare la confessione dei peccati) che si sviluppa nel secolo XII sotto il controllo di Roma”.

Nel pensiero di alcuni polemisti anti-imperiali del secolo XI il potere politico si configurava ormai come un fenomeno intramondano, privo di ogni aura di sacralità, essendo solo il risultato dell’accordo revocabile tra i detentori dell’autorità e i loro sudditi:

Venendo a mancare l’identificazione fra il sacro e il potere politico non soltanto si sviluppa l’idea di rappresentanza ma anche l’idea che il tiranno possa essere abbattuto quando viene meno al patto fondamentale con il suo popolo o quando non possiede i titoli di legittimazione ritenuti necessari […]. Si apre così la strada a quello che sarà il primo processo legale a un sovrano nella storia dell’umanità, alla condanna a morte di Carlo I nel 1648 [1649, N.d.A.] e alla prima rivoluzione inglese.

Anche Marc Bloch considerava il tramonto del mito dei re taumaturghi alla fine del Medioevo come una vittoria postuma di Gregorio VII.

Più che di un programma “gregoriano” preferiamo oggi parlare di una pluralità di orientamenti riformatori a volte profondamente divergenti dalla visione di Gregorio VII, che costringono a un continuo corpo a corpo con le fonti e con la storia dei singoli contesti in cui si frammentò questa complessa vicenda.

Nonostante tale visione assai poco rassicurante possiamo però considerare i Dictatus papae e le lettere di Gregorio VII come il manifesto di un preciso orientamento ideologico dei riformatori che, pur non costituendo il punto di arrivo di un processo di elaborazione teorica unilineare maturata a partire dal 1046 (come invece voleva Augustin Fliche in un libro famoso che si intitolava appunto La réforme grégoriennne), si sarebbe tuttavia rivelato in grado di porre con una forza inedita il tema della superiorità del papato su ogni altra autorità terrena. Esso realizzava “in se stesso l’idea dell’Impero come vertice universale di potenza e come tribunale supremo di tutti i potenti, con formulazioni di una chiarezza giuridica – si pensi alla rivendicazione, in forma esclusiva, della “depositio” di vescovi e re – che l’Impero non aveva mai conosciuta”.

Giacché la costruzione degli oggetti storiografici non è mai casuale, ma risponde sempre alle esigenze fondamentali della coscienza che le società maturano degli elementi strutturali della propria identità, la pluralità di etichette (lotta per le investiture, riforma gregoriana, riforma ecclesiastica) all’ombra delle quali è stato narrato il convulso succedersi di avvenimenti, di improvvise svolte dottrinali e giuridiche, di scontri militari e di grandi cambiamenti sistemici che si verificarono nel secolo XI è di per sé significativa da un lato della complessità di tali fenomeni, che in sede storiografica occorre ricondurre a una semplificazione che li renda in qualche modo intelligibili, dall’altro dell’importanza che quella grande svolta riveste nella storia europea in tutte le sue componenti essenziali.

Secondo Jack Goldstone, autore di una sintesi molto efficace sulla storia delle rivoluzioni, perché una nuova ideologia produca azioni rivoluzionarie è necessario che si verifichi un cambiamento nelle posizioni delle élite in grado di aprire nuovi spazi e opportunità per le masse, mobilitate intorno a nuove credenze.

Infatti le nuove ideologie sono una parte della storia delle rivoluzioni, ma da sole non bastano per produrre il cambiamento rivoluzionario.

L’ideologia “gregoriana” restò un fatto elitario o coinvolse le masse, incidendo cosi sulle strutture fondamentali della società? A questa domanda possiamo rispondere considerando che la guerra tra i riformatori gregoriani e l’Impero fu combattuta con le armi vere e proprie, ma fu pure una war of words, di parole scritte e declamate, e di idee che dal chiuso delle corti prorompevano con forza inusitata nelle piazze e nelle chiese delle città, coinvolgendo per la prima volta le masse popolari, che fino ad allora avevano assistito passivamente ai rivolgimenti della grande storia del Medioevo occidentale.

I cosiddetti “gregoriani” non solo catalizzarono buona parte delle élite europee attorno a un’ideologia dai contenuti oggettivamente eversivi dell’ordine ereditato dalle generazioni precedenti, ma la diffusero capillarmente, come avviene in ogni rivoluzione che si rispetti, grazie a forme di comunicazione anch’esse nuove e mai fino ad allora sperimentate in Occidente, mobilitando specialmente in Italia le masse cittadine attorno a un progetto di Chiesa che era anche un progetto di società.

Ne derivò una trasformazione profonda della struttura ecclesiastica e, insieme con essa, del potere politico, che si articolò in forme nuove che portarono al rafforzamento delle cosiddette monarchie nazionali e, in Italia centrosettentrionale, alla nascita dei Comuni.

Harold J. Bermann parla senza mezzi termini di “rivoluzione pontificia del 1075-1122”, ma osserva che

fu chiamata a quel tempo riforma, la reformatio del papa Gregorio VII, generalmente tradotta in termini moderni con Riforma gregoriana, così continuando a celare il suo carattere rivoluzionario.

Non è vero che i contemporanei usassero l’espressione reformatio di papa Gregorio VII, ma possiamo invece tranquillamente confermare che questa e altre rivoluzioni medievali non erano “narrabili”, poiché ogni progettualità oggettivamente innovatrice andava nascosta sotto il velo della reformatio, della riforma intesa come ritorno a una forma, a un modello considerato oggettivamente migliore. La civiltà medievale aveva infatti grandi problemi quando doveva confrontarsi con il cambiamento, o meglio, quando doveva pensarlo e dirlo, poiché ogni cambiamento veniva avvertito come intrinsecamente negativo.

Non a caso nel secolo XI paradossalmente la rivoluzione non era invocata o narrata da coloro che la facevano, i quali avevano tutto l’interesse a nasconderla. Al contrario, i nemici della rivoluzione denunciavano il carattere eversivo dell’operato dei loro avversari per delegittimarli, cercando di trarre vantaggio dal disvelamento dell’altrui progetto rivoluzionario e contrario all’ordine del mondo voluto da Dio.

Proprio per questo le nostre fonti, di norma testimonianze riferibili alla verità dei vincitori e solo in misura molto minore a quella dei vinti, intenzionalmente nascondono la rivoluzione molto più di quanto la raccontino.

Nicolangelo d’Acunto