Il flagello di Dio, nella pellicola del 1982 di Castellano & Pipolo, è lo strepitoso Attila interpretato da Diego Abatantuono

Chissà perché i barbari fanno tanto ridere.

Le temibili orde che nell’immaginario popolare hanno invaso l’Impero romano e distrutto una cultura millenaria tra saccheggi e violenze di ogni genere, al cinema hanno sempre fatto la parte dei giullari di corte.

Nella storia della settima arte, infatti, gli unici momenti memorabili dedicati alle invasioni barbariche sono film comici come Attila, flagello di Dio e Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno. Quasi un contrappasso o una forma di esorcismo contro la paura atavica dell’invasore selvaggio, mai del tutto sopita.

Considerando quanto il cinema si è lasciato ispirare dal Medioevo, colpisce tanta indifferenza nei confronti del momento fondante del Medioevo stesso; eppure se re Artù, Riccardo Cuor di Leone, Enrico V o Federico Barbarossa sono stati ritratti in grandi kolossal internazionali, figure come Teodorico o Liutprando non sono mai uscite dai libri di storia per entrare nel grande schermo e lo stesso Carlo Magno il massimo che ha avuto è stata una mediocre fiction passata in televisione nel 1994 senza colpo ferire.

Il sole di Montecassino (1953), unica pellicola dedicata a San Benedetto da Norcia

È vero pure che la congiura del silenzio non riguarda certo solo i sovrani barbari: nemmeno Gregorio Magno ha mai avuto il piacere di vedersi ritratto al cinema, mentre Benedetto da Norcia si è dovuto accontentare di un altro filmetto oggi dimenticato: Il sole di Montecassino, uscito nel 1945 con un cast di sconosciuti ma con due nomi come Diego Fabbri e Mario Monicelli – allora alle prime armi – alla sceneggiatura.

Bisogna ammettere, quindi, che è in realtà l’alto Medioevo in generale ad appassionare poco i cineasti, che hanno reso ancora più oscuri quegli anni oscuri concentrandosi quasi esclusivamente negli ultimi secoli dell’Età di mezzo tra epica cavalleresca, crociate, riletture shakespeariane, esplorazioni oceaniche e grandi personalità come Francesco d’Assisi, Giovanna d’Arco e Cristoforo Colombo.

Le invasioni barbariche (2003) è un film canadese, scritto e diretto da Denys Arcand ededicato al delicato tema dell’eutanasia. Ha vinto numerosi premi, tra cui l’Oscar al miglior film straniero

Di fatto le invasioni barbariche, al cinema, sono solo un modo di dire: come nel capolavoro di Denys Arcand del 2003, incentrato sul tema dell’eutanasia, in cui le invasioni del titolo diventano la metafora del decadimento degli ideali, con la morte fisica che fa da contraltare al morire delle ideologie, dei progetti utopici, delle religioni e del sistema economico fondato su liberismo e capitalismo.

Per trovare dei barbari che non siano metaforici, invece, bisogna addentrarsi nella foresta dei titoli minori del genere peplum in voga tra gli anni Cinquanta e Sessanta: qui troviamo produzioni come il dittico avventuroso di Guido Malatesta: La furia dei barbari del 1960 e La rivolta dei barbari del 1965. Nessuno dei due, però, affronta episodi storici: il primo (che vede nel cast anche Raffaella Carrà) è incentrato tutto su personaggi immaginari (anche se vengono citati Alboino e i longobardi), mentre il secondo è addirittura ambientato nell’Antica Roma.

A dispetto del titolo, La caduta dell’impero romano, altro kolossal del genere peplum, diretto da Anthony Mann e uscito nel 1964 con un cast composto – tra gli altri – da Sophia Loren, Alec Guinness, Christophen Plummer e Omar Sharif, non è ambientato ai tempi delle invasioni barbariche ma sotto Marco Aurelio e Commodo, esattamente come il celebre Gladiatore di Ridley Scott.

Di fatto, tra i film dell’epoca quelli che tentano di raccontare davvero quel pezzo di storia d’Europa sono pochissimi: uno è La vendetta dei barbari del 1960 di Warren Jospeh, pseudonimo di Giuseppe Vari, ambientato a Ravenna ai tempi di Alarico e concentrato sulle figure di Ataulfo e Galla Placidia, definito dalla critica del tempo “un intruglio pseudo storico privo di qualsiasi pregio e persino dell’elemento spettacolare”.

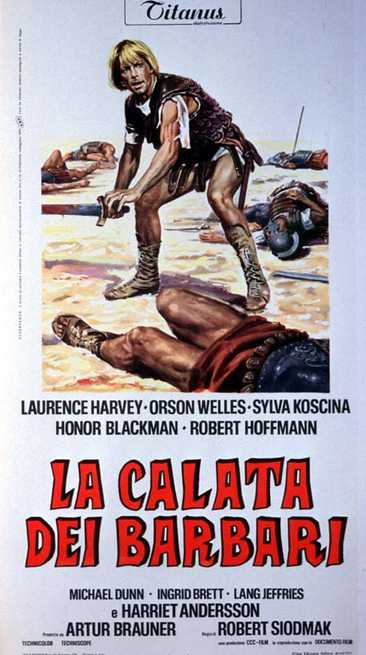

La calata dei barbari (1968). Nel cast, anche Orson Welles

Non andò meglio a La calata dei barbari di Robert Siodmak uscito nel 1968, dove compaiono Vitige, Totila e un Giustiniano interpretato nientemeno che da Orson Welles. Peccato che il film – una produzione italo-tedesca-rumena – sia stato un totale fiasco sia di pubblico che di critica.

Per il resto, il poco cinema barbarico si concentra tutto sulle figure di Alboino e Attila, i personaggi che più sono riusciti a colpire l’immaginario collettivo: il re degli Unni era stato capace di governare un vastissimo impero che univa quasi tutti i popoli barbari dell’Eurasia settentrionale e aveva sfidato l’Impero bizantino e l’Impero romano d’occidente: dove passava lui – si diceva – non cresceva più l’erba e secondo una leggenda aveva divorato i suoi due figli, arrostiti dalla moglie nel miele.

La sua avanzata in Italia era stata fermata nel 452 dal crocifisso che gli aveva mostrato papa Leone, anche se gli storici ritengono che probabilmente il vessillo religioso sia stato accompagnato da un congruo riscatto in oro.

Con una vita così spettacolare il condottiero ungherese è stato inevitabilmente il più corteggiato dai registi, pur senza partorire prodotti molto significativi. Se già il cinema muto aveva visto due pellicole – nel 1916 Passano gli unni di Mario Casarini e nel 1918 Attila di Febo Mari – il suo debutto nel cinema moderno il Flagello di Dio lo fa con Attila di Piero Francisci, uscito nel 1954, scritto dal premio Oscar Ennio De Concini e prodotto da Carlo Ponti e Dino De Laurentis.

Pur vantando un cast stellare capeggiato da Anthony Quinn e Sophia Loren il film non ha lasciato molte tracce di sé; in compenso all’epoca l’opera era stata sfidata dall’americano Douglas Sirk, che lo stesso anno aveva diretto Il Re dei barbari, dove a interpretare Attila è il “cowboy” Jack Palance, specializzato – come vedremo – nel ruolo di barbaro feroce.

L’attore statunitense Gerard Butler, protagonista della fiction tv Attila (2001)

Nel 1971 sarà un regista connazionale di Attila, Miklós Jancsó, a provare a raccontarne le gesta con un prodotto televisivo altrettanto dimenticato: La tecnica e il rito. In tempi recenti, invece, è stata prodotta la fiction televisiva Attila del 2001 con Gerard Butler nel ruolo del re degli unni, tanto fantasiosa nella sceneggiatura quanto ignorata da critica e pubblico. Da segnalare la presenza dell’unno anche nel film sperimentale Necropolis con Carmelo Bene, realizzato da Franco Brocani nel 1970 (dove Attila è affiancato da Frankenstein, Parsifal, il Diavolo, Montezuma e la Contessa Sanguinaria) e nella saga Una notte al museo con Ben Stiller, iniziata da Shawn Levy nel 2006.

Nato in Pannonia nel 530 e morto a Verona nel 572, Alboino re dei longobardi era stato il primo barbaro a conquistare l’Italia e la sua storia ha tinte fosche tanto quanto quella del suo collega unno: dopo aver ucciso il re dei gepidi Cunimondo, infatti, Alboino ne aveva spostato la figlia Rosmunda e secondo la leggenda, aveva bevuto il vino in un coppa ottenuta con il cranio di Cunimondo, costringendo anche la moglie ad imitarlo.

Il Re longobardo si affaccia per la prima volta sullo schermo nel 1909 con Alboino e Rosmunda di Enrico Pasquali ma il primo film vero e proprio arriva nel 1958 con Il terrore dei barbari di Carlo Campogalliani, in cui contro il longobardo interpretato da Bruce Cabot (protagonista del primo King Kong del 1933) si batte Steve Reeves, il culturista ex Mister Universo divenuto il celebre Ercole di tanti film dell’epoca.

Jack Palance fotografato sul set de Il re dei barbari (1954)

Tre anni dopo lo stesso Campogalliani (specializzato in film d’azione a base di Urusus e Maciste) dirige Rosmunda e Alboino, che punta l’attenzione, questa volta, sul rapporto tra la principessa – interpretata da Eleonora Rossi Drago – e il re longobardo, per il quale torna lo stesso Jack Palance che aveva già dato il volto ad Attila, e destinato a vincere l’Oscar ultrasettantenne con il film Scappo dalla città.

Nel fecondo filone epico-avventuroso degli anni Cinquanta e Sessanta rientra anche l’imbarazzante Tharus figlio di Attila, pellicola firmata nel 1962 da Roberto Bianchi Montero con lo pseudonimo Fred Frank: un regista che ha lasciato una sessantina di opere assai poco memorabili, tra cui spiccano titoli come La zia d’America va a sciare, Notti calde d’oriente, Universo proibito, Sexy nudo, Sexy nel mondo, Sexy follie e Africa sexy e ancora Superspettacoli nel mondo, Le due facce del dollaro, Quella dannata pattuglia, Arriva Durango: paga o muori, Provaci anche tu Lionel, Calore in provincia, Il pomicione, Savana violenza carnale e Albergo a ore, ma anche un altro film di ambientazione medievale – Il magnifico Robin Hood – e uno di ambientazione romana: Le calde notti di Caligola, in cui l’imperatore è alle prese con problemi di impotenza.

Di ambientazione barbarica ma senza alcun preciso riferimento storico è il capolavoro realizzato da Alessandro Blasetti nel 1941: La corona di ferro, che vanta un cast che comprende Gino Cervi, Massimo Girotti, Paolo Stoppa, Rina Morelli e Primo Carnera, e vanta il primo seno nudo della storia del cinema.

A farsi carico dell’ambizioso compito di raccontare la deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre, invece, è nel 2007 il kolossal L’ultima legione, diretto da Doug Lefler, tratto dal romanzo di Valerio Massimo Manfredi e interpretato dai premi Oscar Colin Firth e Ben Kingsley, che cerca di ricollegare la caduta dell’impero romano alla leggenda della spada nella roccia.

La locandina di Barbarians – Roma sotto attacco, produzione per la tv in quattro parti di History Channel (2016)

È stata trasmessa nel 2016, invece, la serie Barbarians. Roma sotto attacco prodotta da History Channel: una saga in quattro puntate che attraversa quasi mille anni di storia raccontando la ribellione dei barbari, tribù dopo tribù e nazione dopo nazione.

Un discorso a parte meriterebbero invece Conan il barbaro e Thor. Il personaggio letterario di Conan, creato dallo scrittore Robert E. Howard e portato al cinema da John Milius in due film che contribuirono – tra il 1982 e 1983 – alla celebrità di Arnold Schwarzenegger, pur richiamandosi all’immaginario “barbarico” è un fantasy che si muove in un’epoca senza tempo. Quanto a Thor, personaggio a fumetti della Marvel portato al cinema per la prima volta da Kenneth Branagh nel 2011, prende spunto da una delle principali divinità scandinave (figlio di Odino) ma è in realtà ambientato ai tempi nostri e si inserisce nell’universo di supereroi che comprende anche Capitan America, Iron Man, Hulk e L’Uomo Ragno.

Anthony Hopkins in Titus (1999)

Immaginario è infine anche il generale romano in lotta contro i goti Tito Andronico, inventato da William Shakespeare per quella che è considerata la sua tragedia più violenta, e portato al cinema da Julie Taymor nel 1999 con Anthony Hopkins e Jessica Lange.

Particolarmente curioso, invece, è il film francese Il re e monsignore (ma il titolo originale suona come “Il buon re Dagoberto”) di Pierre Chevalier, uscito nel 1963 e incentrato sulla storia di uno scolaro distratto costretto a scrivere un saggio sul re franco Dagoberto I (610-639) e che ripropone la coppia di Don Camillo formata da Fernandel e Gino Cervi. Del film è stato fatto un remake nel 1984, diretto da Dino Risi e interpretato – tra gli altri – da Ugo Tognazzi, Michel Serroult, Caorl Bouquet e Isabella Ferrari, che racconta il viaggio immaginario che il re dei Franchi compie alla volta di Roma per farsi assolvere dal Papa dai numerosi peccati della sua vita dissoluta, trovando – però – al posto del severo pontefice (nel frattempo rapito) un sosia indulgente e ruffiano. Nonostante le premesse e i nomi coinvolti, il film – dai toni fortemente satirici e triviali – viene completamente ignorato in Italia.

Di fatto, quindi, gli unici film “barbarici” capaci di segnare davvero la memoria collettiva e la storia del cinema restano proprio quelle due pietre miliari della comicità degli anni Ottanta: Attila, flagello di Dio di Castellano & Pipolo e Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno di Mario Monicelli. Pur molto diversi tra loro, i film rappresentano entrambi una parodia di quel filone peplum degli anni Sessanta che aveva raccontato i barbari invasori, ed entrambi si iscrivono nel genere cinematografico del Medioevo comico, inventato dallo stesso Monicelli nel 1966 con L’armata Brancaleone.

Diego Abatantuono in Attila, flagello di Dio (1982)

Rozzo, grossolano e infantile come il suo protagonista, Attila flagello di Dio alla sua uscita nel 1982 fu massacrato dalla critica e fu un fiasco al botteghino, ma con il passare del tempo è diventato un vero e proprio fenomeno di culto tanto da generare tormentoni e imitazioni.

Il protagonista è Diego Abatantuono, all’epoca all’apice del successo come comico, che ripropone il personaggio del “terrunciello” che lo aveva reso famoso, questa volta in chiave fantamedievale: ad affiancarlo un cast improbabile in cui trova posto un allora sconosciuto Francesco Salvi (ancora lontano dal successo di C’è da spostare una macchina, e che 25 anni dopo sarebbe tornato in un ben diverso Medioevo cinematografico per un’intensa interpretazione di Francesco d’Assisi in Il giorno. La notte. Poi l’alba di Paolo Bianchini), un altro futuro comico di Drive In (Mauro Di Francesco), caratteristi come Angelo Infanti, Vincenzo Crocitto, Tiberio Murgia e Ennio Antonellli, l’allora cantante Rita Rusic destinata a diventare la signora Cecchi Gori e nientemeno che Franz Di Cioccio, batterista del gruppo di rock progressivo più importante d’Italia: la Premiata Forneria Marconi, che firma anche la colonna sonora.

Tra siparietti demenziali e battute trash, però, Attila flagello di Dio trova anche il tempo per qualche citazione colta: come quella del “Vae Victis”.

Raccontato da Tito Livio nella sua Storia di Roma dalla sua fondazione scritta tra il 27 a.C. e il 15 d.C., l’episodio vede protagonista Brenno, capo dei Galli senoni che nel 390 a.C. avevano occupato Roma. I Romani stavano pesando su una bilancia l’oro che avrebbero dovuto versare al Gallo come tributo di guerra, quando qualcuno fra loro protestò perché i pesi – sull’altro piatto della bilancia – erano truccati. Brenno allora aveva sfoderato la sua pesante spada e l’aveva posata sul piatto dei pesi (aumentando, quindi, il prezzo del riscatto) esclamando “Guai ai vinti!”.

Una scena del film Attila, flagello di Dio

Il racconto prosegue con l’arrivo di Marco Furio Camillo che, saputa la cosa, aveva raggiunto in fretta Roma e arrivato alla bilancia aveva posato la sua, di spada, sul piatto dell’oro, gridando: “Non con l’oro si deve riscattare la Patria, ma con la spada!”. In seguito lo stesso Furio Camillo aveva guidato la rivolta del popolo romano cacciando Brenno e i suoi dalla città.

In una scena del film di Castellano & Pipolo, Attila – assediata a sua volta Roma e chiesto il riscatto in oro – risponde alle proteste dei romani citando proprio quell’episodio: “Come disse il mio amico Brennero – dice Abatatuono storpiando il nome del gallo – vengo, sputo nel piatto, ciapo i soldi e torno a casa”, poi posa la spada sul piatto della bilancia; solo che sbaglia piatto e la posa su quello dell’oro. A quel punto il senatore romano ringrazia per lo sconto e fa ritirare la parte del riscatto che ora risulta in eccesso.

“È stato un instant movie girato molto in fretta e spendendo il meno possibile” ricorda Francesco Salvi. “Noi ci siamo divertiti perché eravamo giovani e amici. La star era Rita Rusic e con lei ci hanno provato tutti finché il titolare del film non ha spiegato di essere titolare anche della ragazza”. L’opera, racconta Salvi, non aveva alcuna ambizione storica: “Era nato proprio come filmettino tra amici, non c’era nessuna voglia di fare un prodotto di qualità. Addirittura per pagare di meno gli attori per i controcampi venivano utilizzate delle sagome di cartone. Una volta mia moglie ha fatto la controfigura di Di Cioccio”.

Decisamente più colto e raffinato è invece Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno uscito nel 1984 e tratto dalle novelle di Giulio Cesare Croce (Le sottilissime astutie di Bertoldo del 1606 e Le piacevoli et ridicolose simplicità di Bertoldino del 1608) già portate sullo schermo due volte: nel 1936 da Giorgio Simonelli e nel 1954 da Mario Amendola e Ruggero Maccari con un cast che comprendeva anche Achille Togliani.

Una delle locandine di Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno (1984)

Come aveva fatto con i film su Brancaleone, anche stavolta Monicelli raduna un cast che raccoglie il meglio della commedia italiana, con Ugo Tognazzi nei panni dell’arguto Bertoldo e Maurizio Nichetti in quelli dello stupido Bertoldino, mentre a trasformare il sanguinario Alboino nel barbaro più pacioccone della storia del cinema ci pensa Lello Arena, che costumi e scenografie contribuiscono a rendere ancora più goffo con spade fuori misura, una clava per scettro e un trono così grande che il sovrano ci sta sopra come un bambino sul seggiolone, con tanto di gambe a penzoloni.

Se Castellano e Pipolo per gli sketch di Attila avevano pescato nel repertorio comico dello stesso Abatantuono, Monicelli e i suoi sceneggiatori (Benvenuti, De Bernardi e Suso Cecchi d’Amico) attingono a un repertorio che spazia da I racconti di Canterbury a Pietro Aretino, da Apuleio, Esopo e Aristofane a Machiavelli, Sacchetti e Le mille e una notte, fino al Decameron di Giovanni Boccaccio, da cui è tratto l’episodio di frate Cipolla interpretato da Alberto Sordi.

Spacciatore di reliquie false, Cipolla annuncia di aver portato con sé nientemeno che una piuma delle ali dell’arcangelo Gabriele, caduta al momento dell’Annunciazione alla Vergine Maria.

Alberto Sordi nei panni del boccacesco Fra Cipolla

Ascoltando la solenne dichiarazione, però, Bertoldo decide di fargli uno scherzo e gli ruba la piuma sostituendola con dei carboni. Quando, durante la predica, Cipolla apre il reliquiario e ci trova i carboni al posto della penna, non si perde d’animo e li mostra ai fedeli spacciandoli per quelli che erano stati utilizzati per bruciare sulla graticola San Lorenzo.

Per finire, non possiamo non menzionare Brancaleone in persona, ovvero Vittorio Gassman, che nel Medioevo c’era già stato nel 1956 come Giovanni delle bande nere e nel 1966 come Belfagor dell’Arcidiavolo, e ci sarebbe tornato per I picari dello stesso Monicelli; l’unica “barbarata” che ci ha lasciato, però, è la registrazione di una bellissima poesia di Kostantinos Kavafis: Aspettando i barbari.

Che aspettiamo, raccolti nella piazza?

Oggi arrivano i barbari.

Perché mai tanta inerzia nel Senato?

E perché i senatori siedono e non fan leggi?

Oggi arrivano i barbari.

Che leggi devon fare i senatori?

Quando verranno le faranno i barbari.

Arnaldo Casali

Per un elenco esaustivo di film sul Medioevo e sui barbari: https://www.cinemedioevo.net